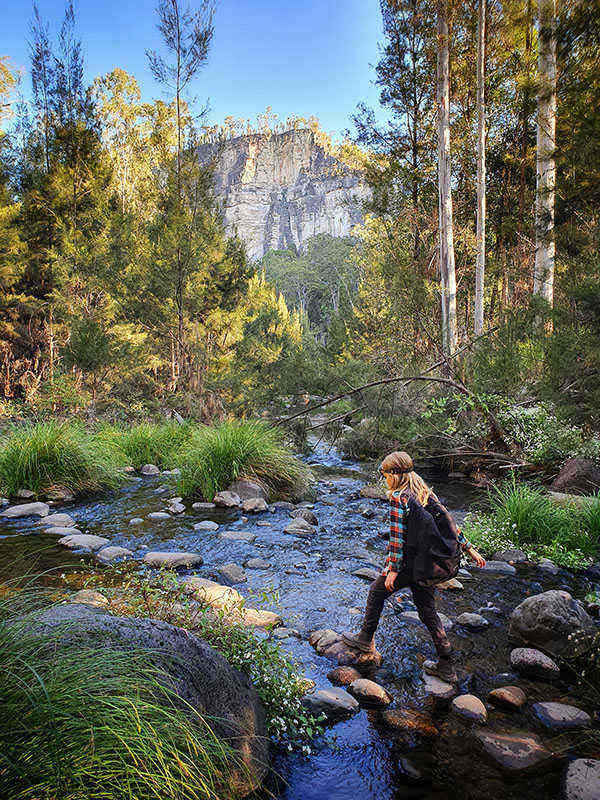

清澈闪亮的卡纳芬河沿着峡谷流淌,河床上散布着圆形的巨石。与周围降雨较少的地区不同,这个峡谷就像一 片生机盎然的绿洲。

卡纳芬峡谷最引人入胜的是其茂盛的丛林,包括蕨 类、苏铁、桉树和棕榈树,并且这里还是各种独特动物和鸟类的乐园,如袋鼠、小袋鼠、鸭嘴兽、针鼹、有袋滑翔类动物、笑翠鸟、鹰和蛇类等。

由巨大的“内陆海洋”沉积而成

卡纳芬峡谷的一个显著特征是其白色的砂岩峭壁, 矗立于卡纳芬河的两侧,高达60米,在峡谷的入口处, 砂岩峭壁之间的距离约为1公里。1

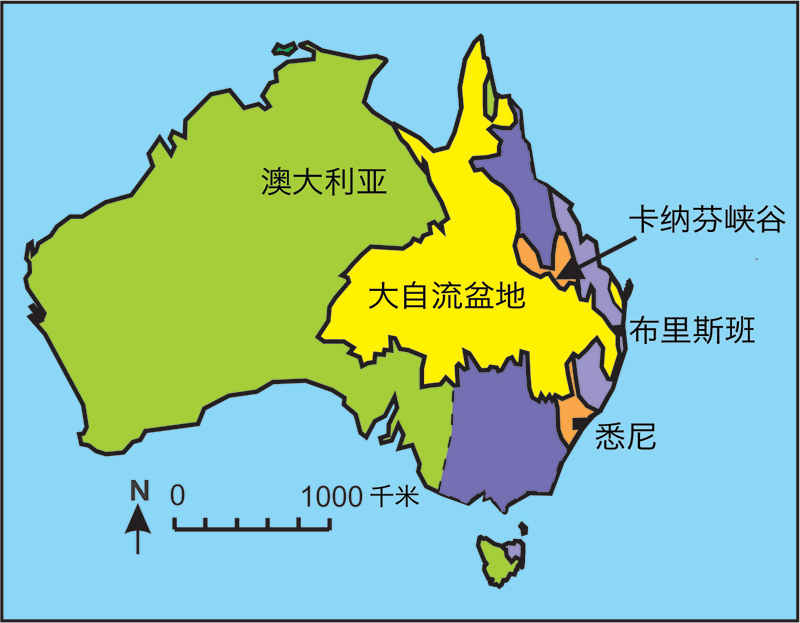

这层砂岩被称为“陡峭砂岩”,是构成“大自流盆 地”沉积物的最底层。这些沉积物就像一张巨大的毯子, 覆盖了澳大利亚东部的大部分区域,2它们是在约4500年前的挪亚洪水中沉积下来的。世俗地质学家称这些岩层属于“侏罗纪早期”,宣称其“年龄”为“1.8亿年”,3我们使用挪亚大洪水岩层形成时间的“地质时间转换工 具”,4这些沉积岩层是在挪亚大洪水灾难的前4个月, 接近洪水上涨到高位的时期沉积下来的。

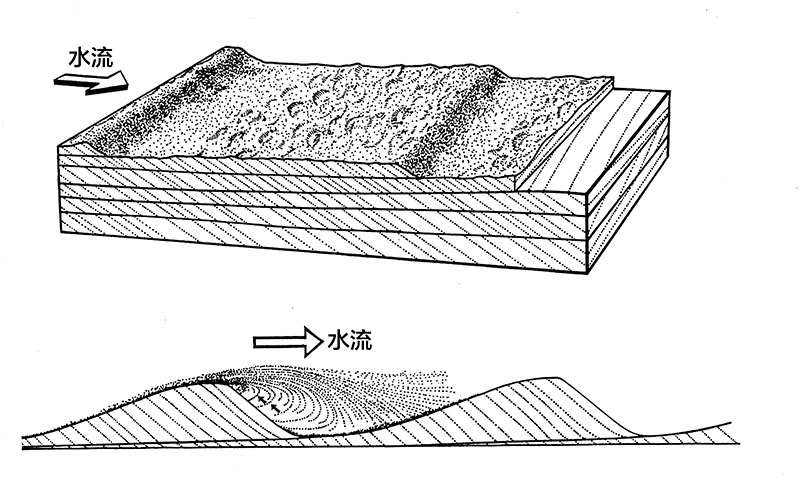

在这些砂岩中,有一些沉积特征只有在全球性大洪水的条件下才能够形成。例如地层中的交错层(图2) 表明巨量的水在流动和沉积。5每一层砂岩都很厚,表明当时大陆上的水很深。另外, 陡峭砂岩的整体厚度为60米, 这表明陆地上的水位不断上升, 导致沉积物不断累积。

地质学家认识到这些特征都表明这个地区曾经出现了巨大且猛烈的水流。例如,他们说砂岩是由“主要排水事件”所沉积的,这个事件淹没了澳洲大陆,形成了一个广阔的内陆海洋——他们的这个描述完全印证了挪亚大洪水期间的景象。

巨大的侵蚀

卡纳芬峡谷被侵蚀的规模非常巨大,相比之下,谷中的卡纳芬河的水流量就显得太小了。 实际上,外峡谷的边缘比其河 流高出650米,外峡谷的宽度约为7公里。换句话说,外峡谷的大小大约是现在河流最大宽度的六、七倍。

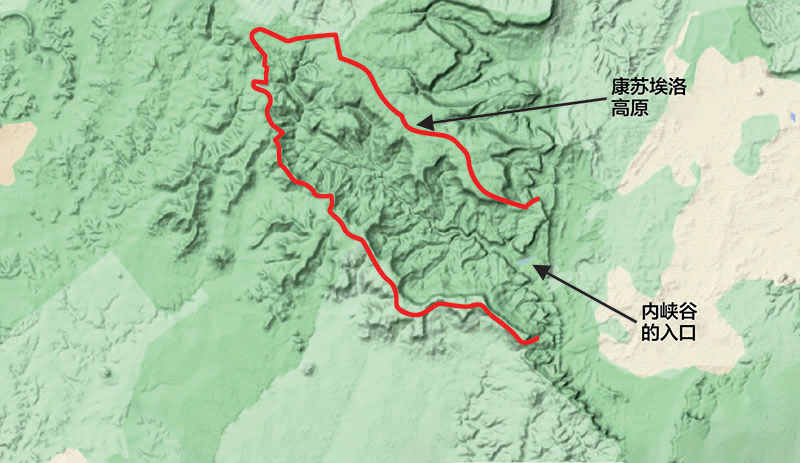

导游常常会对游客们介绍说, 卡纳芬河“经过数百万年侵蚀出了卡纳芬峡谷”。但当我们考虑到峡谷与河流的相对大小时,就很难相信如此小的河流能够完成这项壮举。 尤其考虑到降雨汇集入峡谷的区域 (图 3)与峡谷本身的区域相差无几时(即使下大雨,也不会大幅提升峡谷内的总体水位),这一点就更令人费解了。要侵蚀出如此巨大的峡谷必须巨量的水流,雨水无法形成如此巨大的水流,更为合理的解释是,挪亚洪水在消退时,覆盖大陆的巨大水流流归海洋,并侵蚀出巨大的峡谷。与当时汹涌澎湃的水流相比,卡纳芬河的水量显得微不足道。

卡纳芬外峡谷边缘的海拔高度约为1200米,在峡谷的北部连接着一个名为康苏埃洛高原(Consuelo Tableland)的平坦区域。这个高原 是昆士兰州海拔最高的地区之一, 被称为“昆士兰之顶”。在挪亚大洪水消退过程中陆地抬升,海洋加深,大水流归海洋,“昆士兰之顶” 可能是昆士兰州第一批露出水面的地区。

当洪水覆盖整个地区,没有任何陆地露出之前,强大的水流会将陆地的表面侵蚀得十分平坦。然后, 火山喷发出炽热的玄武岩熔岩,熔岩覆盖了峡谷所在的平坦沉积层的表面,形成了一层黑色的玄武岩覆盖层,这是巴克兰火山区的一 部分。这层大规模的玄武岩在某些地方厚达300米。随着洪水的继续消退,巨大的水流侵蚀出河道,陆地开始露出水面。此时, 消退中的洪水侵蚀了玄武岩,也侵蚀出卡纳芬峡谷和其他地质景观。在峡谷内可以轻易地找到从玄武岩层侵蚀下来的巨石。

根据创世记的记载,挪亚方舟在大洪水爆发的约5个月后搁浅在亚拉腊山上。再过了两个半月,其他山脉的山顶才陆续露出水面。按这个记载,康苏埃洛高原估计在大洪水开始后的第8个月或之后才露出水面,这也是卡纳芬峡谷开始被侵蚀出来的时期。

在峡谷的边缘,残留的玄武岩所形成的悬崖至今仍然很陡峭,这表明外峡谷是近期才侵蚀出来的,而内峡谷中也缺乏新沉积物的累积,这也表明了整个峡谷被侵蚀出来也发生在不久之前。虽然河流中有很多玄武岩巨石,但与高原顶部侵蚀掉的玄武岩体积相比,数量并不多。也就是说,几乎所有侵蚀出来的石块都已被大水冲走,离开了这个地区。

两个阶段的侵蚀过程

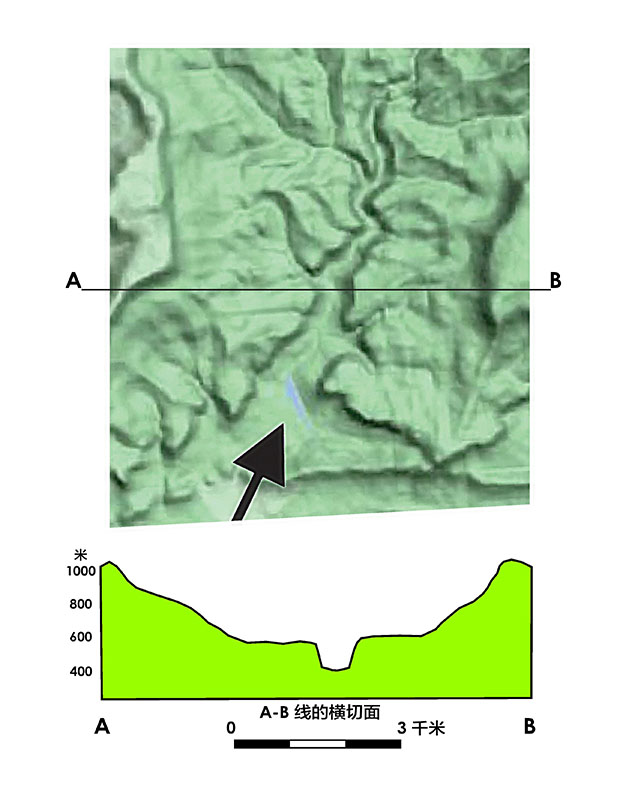

从峡谷的入口处,我们可以看到卡纳芬峡谷有一个 特殊的形状(图4),这表明它曾经历了两个侵蚀的阶段, 这两个阶段都需要比我们今天在峡谷中看到的河流大得多的水量。第一个阶段,宽阔的水流侵蚀出宽阔的上层峡谷(外峡谷),外峡谷边缘的海拔约1000米,其底部 海拔约600米,水流宽度约为7千米。这个时期大陆上的水位大约在外峡谷的底部水平,即比现在的海平面高 出约500米。

第二个阶段侵蚀出下层峡谷(内峡谷),其边缘的 海拔为600米,其底部海拔为400米,这部分是由较少的水流侵蚀出来的。尽管如此,这个水流仍然比现在卡纳芬河中的水流要大得多。大陆上的水位比之前的又下降了。

峡谷的两个阶段侵蚀形状表明,大陆上的水位是 “跳跃”式下降的——呈阶段性。也就是说,水位快速下降后会暂停一下;再下降,暂停,如此反复。在每次暂停期间,随着水流经过陆地流向更低的海洋(地质学家称之为“基本水位”),就会侵蚀出新的、更深的峡谷和山口。

第一阶段水流的横截面约为200万平方米,而第二 阶段较少的水流横截面约为10万平方米。而现今的卡纳芬河在最大流量时,其横截面仅为约100平方米。

这些证据都表明,最初在大陆上的水流量很巨大,随着海平面逐渐降低,流量逐渐减少,这正符合挪亚洪水消退时的情况。

沉积物都去哪儿了?

通过这张壮观的全景照片(图5),我们可以看到卡纳芬峡谷入口的景况,其南部的边缘在右侧,而布林达断崖的观景台在左侧。南边的平坦表面被玄武岩覆盖(箭头A),这些玄武岩熔岩是在高原面积更大的时候喷发出来的,那时峡谷还没有被侵蚀出来。现在,这个早期的高原已经被峡谷切开了。高原顶部残存的玄武岩覆盖层仍然有一个平坦的 表面,但其大部分已经被侵蚀掉了。玄武岩的边缘仍然陡峭,其下方也没有太多碎石,这表明卡纳芬峡谷的侵蚀发生 在不久之前。

玄武岩下面是陡峭的白色砂岩(“陡峭砂岩”,箭头B),形成了内峡谷的山壁。照片中,白色的“陡峭砂岩”地层从右边的卡纳芬峡谷开始,延伸到照片的中间位置,再向南延伸,直到在远处消失。这个砂岩地层被突然切断,形成了陡峭的岩壁,证明这个地层曾经向左(东)延伸了很长的距离。砂岩地层及其上方所有的岩层都属于大自流盆地东侧边缘的一部分。

在白色砂岩的下面和左边是一条山丘线,从箭头C开始,延伸到照片右边。它们看起来就像从后面看的海浪。这叫做克莱马提斯结构(Clematis Group)的砂岩构造,它是鲍文盆地的一部分。从照片中我们可以看到,这个地层向左 (东)和远离相机镜头的方向倾斜,形成了突出的山脊。 事实上,鲍文盆地的所有沉积物都被挤压成了一个拱形 (图7)。在远处,“陡峭砂岩”下面的克莱马提斯结构 也被侵蚀成了陡峭的悬崖(由于相机角度的原因,无法拍到)。被侵蚀下来并被带离该地区的沉积物的数量是很巨大的。

图6显示了这两个沉积盆地和卡纳芬峡谷之间的地理关系。大自流盆地位于卡纳芬峡谷的西边,峡谷的东边是鲍文盆地。鲍文盆地的南面和西面也位于大自流盆地之下。

究竟是什么原因侵蚀出巨大的卡纳芬峡谷呢?此处的玄武岩、高原、陡峭砂岩和克莱马提斯结构,这些不同的地层都在此处被突然切断。所有被侵蚀出来的岩石都去了哪呢?为什么看起来侵蚀发生的时间那么近?要把侵蚀下来的砂石冲到东边大约400公里的地方,并堆积在大陆的边缘,这需要非常巨大的水流。这些惊人的地质景观正是挪亚洪水消退时巨大水流的清晰记录。

巨大的水流

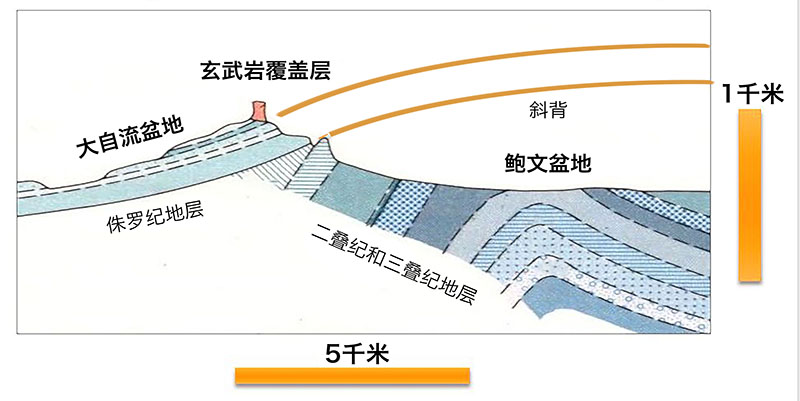

在挪亚洪水时期,各大陆被大水淹没后,再经历退水的过程,这一切都在这个地区的地质剖面图(图 7)中反映了出来。6 这个图根据地表的地质勘察测绘画出,展示了地层的结构。这个图在稍微离开峡谷入口处,朝向西北方看峡谷的地层结构(与图 5 看峡谷的方向相反),其越过了峡谷的南面岩壁,展示了玄武岩顶部的一部分。

位于东边(右边)的沉积层属于鲍文盆地,它们被挤弯成一个拱形(岩层被向上挤弯,称为“背斜”)。从其拱顶被削去的方式可清楚地看出,这些沉积层受到了严重的侵蚀。部分侵蚀可能发生在沉积层被挤弯后不久,且在大自流盆地的上层沉积物累积之前。之后在洪水消退的过程中又发生了更多的侵蚀。

位于西边(左边)的沉积层属于大自流盆地。在这个图中,这些沉积层的坡度被夸大了,在实地观察到的沉积层几乎是水平的。这些沉积物构成了卡纳芬内峡谷和外峡谷的岩壁。在内峡谷中看到的由下层陡峭砂岩构成的白色岩壁属于沉积层的底部。

很明显,这些地层曾经延续到东边(右边),但它们已经被侵蚀掉了,露出了鲍文盆地的底层沉积岩。剖面图展示了位于高原顶部的一小片玄武岩覆盖层,显示在玄武岩喷发并流过这个地区之前,这里已经发生了大量的地层侵蚀。在玄武岩熔岩喷发后,发生进一步的侵蚀,并且顶部的玄武岩也被部分侵蚀掉了。

结论

卡纳芬峡谷及其周边地貌的惊人特征,有力地证明其是由挪亚大洪水所形成的。峡谷的巨大规模表明,侵蚀峡谷所用到的水量远非今天的卡纳芬河所能及,即使他们想象出“亿万年的时间来侵蚀这里”也做不到。只有在大洪水覆盖整个大陆,然后有巨量的水流退向海洋的情况下,才可以发生如此大规模的侵蚀。从创世记的角度看地质学,就能更准确地了解过去发生的事件。

参考文献和注释

1. Beeston, J.W. and Gray, A.R.G., The ancient rocks of Carnarvon Gorge, Department of Minerals and Energy, Queensland.Brisbane, 1993.

2. Walker, T., The Great Artesian Basin, Australia, J. Creation 10(3):379–390, 1996; creation.com/great-artesian-basin.

3. Precipice Sandstone, Australian Stratigraphic Units Database,Accessed 28 September 2021.

4. Walker, T., The geology transformation tool, Creation 43(2):18–21,2021; creation.com/geology-transformation-tool.

5. Walker, T., The Sedimentary Heavitree Quartzite, Central Australia,was deposited early in Noah’s Flood, J. Creation 29(1):103–107,2015; creation.com/heavitree-quartzite.

6. From 1:250,000 scale geological map SG 55-7 Eddystone, Bureau of Mineral Resources, Canberr

本文原英文链接见:https://creation.com/carnarvon-gorge.

塔斯· 沃克(TAS WALKER)

地质学理学学士荣誉学位、工程学士荣誉学位、博士学位

沃克博士曾从事发电站的设计和运作,以及煤沉积层的地质评估。他

目前是澳大利亚CMI的全职地质学家,研究员和讲员。

作者更多信息,参见:https://creation.com/walker.